科普友料|警惕!高龄老人双下肢不对称水肿,可能导致肺栓塞而致死、致残

双下肢水肿是老年人常见的问题,心力衰竭、肾脏疾病、甲状腺功能异常是其多见病因。但如果出现了双下肢不对称的水肿,应考虑什么问题呢?

让我们先来讲讲王奶奶的故事。

王奶奶今年86岁了,近半年因体力下降导致活动量减少,经常久坐或卧床休息。两周前,家人发现王奶奶的左小腿明显比右小腿粗,于是赶快送她到医院看病。抽血化验提示D-二聚体明显升高,下肢静脉超声检查确诊为“左下肢肌间静脉血栓”。

小血栓

大危害

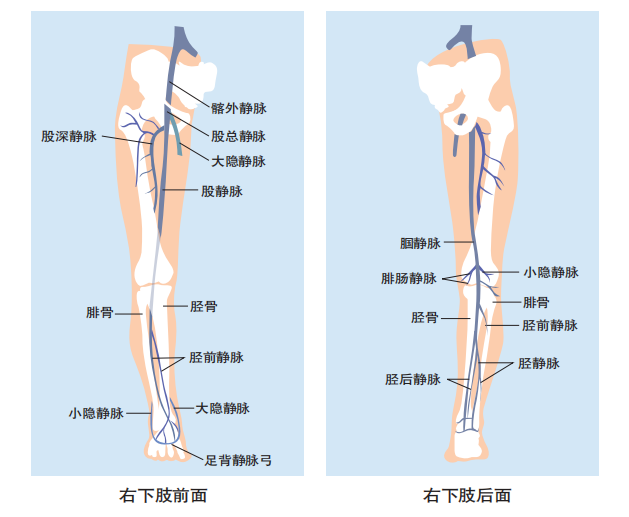

肌间静脉血栓是下肢远端深静脉血栓的类型之一。

下肢深静脉血栓的发病率约为1.15‰~2.69‰。其中,肌间静脉血栓等远端深静脉血栓占20%~50%。在肌间静脉血栓患者中,有一部分会蔓延到膝关节及以上水平的近端静脉,并导致肺栓塞,具有一定的致死、致残风险。

此外,若血栓长期存在还会导致静脉高压和慢性炎症,引起下肢慢性疼痛、肿胀、皮肤色素沉着、静脉曲张甚至皮肤溃疡。

因此,高龄活动少的老人一旦出现双下肢不对称水肿的情况,应高度重视,及时送医治疗并积极预防。

哪些人易患

肌间静脉血栓

与其他深静脉血栓形成一样,遗传因素和后天获得性因素都是导致肌间静脉血栓的危险因素。

遗传因素包括抗凝血酶缺乏、蛋白C/蛋白S缺乏等。后天获得性因素则包括可导致血流淤滞、血管壁损伤、血液高凝的各种原因,如高龄、吸烟、活动减少、长途航空或乘车旅行、手术、创伤/骨折、中心静脉置管、恶性肿瘤、肾病综合征等。

及时发现肌间

静脉血栓

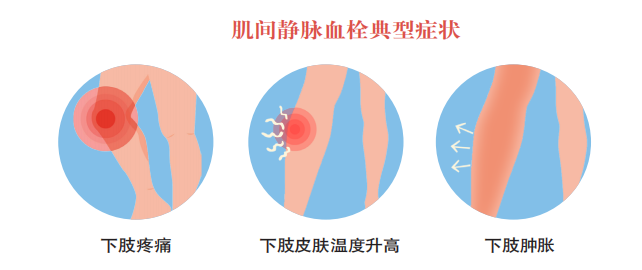

肌间静脉血栓的典型表现是双下肢不对称水肿,即双下肢粗细不同,小腿或者足踝区域肿胀、疼痛,部分患者还会出现皮温升高。

积极治疗

肌间静脉血栓

1.抗凝治疗

抗凝治疗是下肢静脉血栓目前的首选治疗。

是否需要抗凝治疗以及抗凝疗程需要由经验丰富的医生,根据有无症状、血栓的大小及多少、血栓进展风险以及出血风险来决定。

抗凝药物包括口服剂型(利伐沙班、艾多沙班、达比加群、华法林等)以及注射剂型(低分子肝素、磺达肝癸钠以及阿加曲班等)。需要根据患者年龄、肝肾功能状态、合并疾病等情况进行个体化选择。

在接受抗凝治疗期间,应定期化验肝肾功能,并观察有无黑便或鲜血便、明显的牙龈出血、鼻出血、血尿等情况。如果出现上述情况,请及时就医。

2.下腔静脉滤器

下腔静脉滤器仅用于急性(发病1月内)静脉血栓栓塞症且存在抗凝禁忌的患者。一旦可以接受抗凝治疗,应及时将滤器取出。此外,对于接受规范的抗凝治疗而仍然出现血栓复发者,可考虑放置下腔静脉滤器。

3.物理治疗

肌间静脉血栓等下肢深静脉血栓在急性期(起病2周内)主要的物理治疗是抬高患肢,少活动,禁止按摩患肢,以免血栓在血管内移动,发生危险。

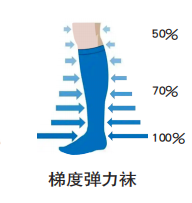

建议在起病2周以后穿戴弹力袜(2级压力梯度)来进一步减轻症状,预防血栓后综合征的发生。

防患于未然

预防肌间静脉血栓

年龄的增长本身就是静脉血栓发生的独立危险因素,而老年人群多病共存、躯体功能下降导致日常活动减少更是显著增加了罹患静脉血栓的风险。

建议老年朋友们从以下可主动干预的因素做起,积极预防静脉血栓形成,包括:

积极参加力所能及的活动及锻炼,避免长期卧床或久坐、久站;

适当增加饮水,避免机体处于脱水导致的血液高凝状态;

长途旅行过程中,间断站起活动和(或)穿戴弹力袜促进下肢静脉血液回流,避免血流淤滞;

由于感染、创伤/骨折、肿瘤、肾病综合征等老年常见疾病均增加静脉血栓风险,一旦发现应及时、规范诊治,提高风险防范意识。

此内容为医学科普,仅供参考

不能作为诊断医疗依据

专家简介

乔薇

中日友好医院保健部(老年医学科)一部主任,主任医师,硕士生导师。担任中华预防医学会老年病预防与控制专委会副主任委员、中国老年保健协会专家委员会副主任委员、中国老年保健协会智慧医养专委会副主委、中华医学会老年医学分会心血管学组委员、中华医学会肠外肠内营养学分会老年专业学组委员、中国老年学和老年医学学会老年科建设分会常委、北京医学会老年专委会常务理事等。为《中华老年医学杂志》《中国临床保健杂志》《AgingMedicine》等杂志编委等。

擅长老年心血管疾病诊治、共病管理及急危重症救治。善于根据老年患者多病共存的特点进行个体化治疗。主持并参与国家级省部级课题10余项,获国家专利/软著4项。作为副主编、编委等出版著作4部。作为起草人或参编专家进行多部标准、指南、共识制定。

张泽宇

医学博士,中日友好医院保健部(老年医学科)一部主治医师,中国医师协会认证呼吸与危重症医学(PCCM)专科医师。兼任中国老年保健协会智慧医养专委会委员兼副秘书长、中华中医药学会感染病分会青年委员、IntensiveCareResearch(ICRS)杂志青年编委。

近年来在老年呼吸系统疾病诊治、共病管理及急危重症救治方面积累了一定经验。