救治现场|危急时刻一根棉条,挽救肝穿大出血患者

4月11日,刚经历过一场大出血抢救的46岁张女士生命体征平稳、意识清醒,顺利从重症监护转入普通病房继续治疗。回顾抢救过程,是一场技术与速度的生命赛跑。

病情复杂:明知前路风险,为明确诊断不得不冒险挑战

明确病理类型是制定恶性肿瘤治疗方案的必要前提,肝脏穿刺活检是诊断肝胆、胰腺恶性肿瘤的最准确方法。但肝脏穿刺也是风险较大的一种有创检查,尤其来源不明、血供丰富的占位病变,容易发生穿刺后大出血,严重者随时危及生命。及时发现并有效处理肝脏穿刺出血险情,是对多学科团队救治能力与协同的重要考验。

日前,张女士因初步诊断胰腺肿瘤合并肝脏多发占位性病变,来中日友好医院就医。肝脏穿刺后40分钟出现突然剧烈腹痛,医务人员立刻判断险情,投入救治,展开一场竞速抢救。

突发险情:肝内血肿急速扩大、血色素速降危及生命

出血是肝脏穿刺活检常见的并发症,大部分肝穿后出血是少量、可控的,但有近2%患者会出现穿刺后大出血,约0.1%患者会出现活检出血导致的死亡。此时,超声检查发现张女士肝内出现直径7cm的血肿,疑似肿瘤破裂出血。血肿持续撕裂至肝被膜下,直径超10cm,肝被膜破裂达2cm,腹腔、盆腔的血性液体在不断增加。病情迅速恶化,2小时内血色素从135g/L,下降至73g/L。此时患者面色苍白,感到头晕心慌,心率119次/分。如果血色素<60g/L时,会出现严重组织缺氧,心动过速,以及休克、多器官功能衰竭(MOF)的风险,抢救患者生命刻不容缓。

生死竞速:多学科联动精准介入

超声医学科检查室内,来自超声医学科、肝胆胰外科二部、放射介入团队的多学科专家紧急会诊,大家迅速精准决策,时间就是生命,优先考虑由超声医学科在原地立即开展超声引导下止血治疗。护理团队建立双静脉通路,遵医嘱完成输注抢救药物、配血等操作,监测生命体征;肝胆胰外科二部、手术麻醉科做好紧急手术准备;放射诊断科介入团队做好随时介入治疗准备。

当机立断:用一根1毫米棉条,成功控制险情

在超声造影引导下,超声医学科张波主任团队快速在巨大血肿的中心定位出血破裂动脉血管,必须迅速封堵这根血管才可控制住大出血。止血方法的选择成了此次抢救是否成功的关键点。团队首先尝试超声引导下经皮注射凝血酶散,但未能阻挡喷涌而出的鲜红血液。

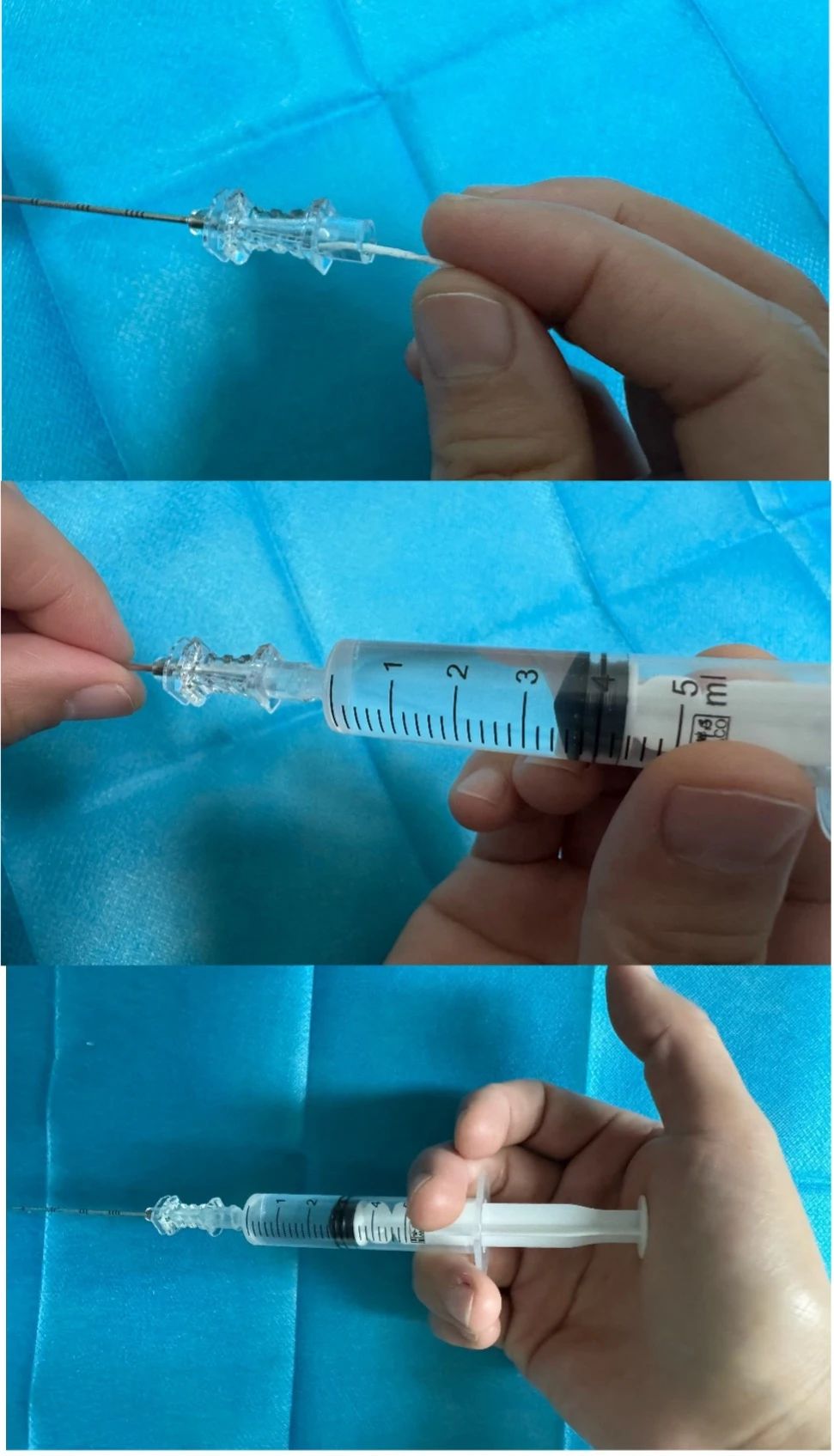

面对患者疼痛难忍、靶点深达9cm的挑战,张主任果断决策,用止血海绵作为载体,把裁剪、揉搓后的细线输送到出血靶点,精准封堵。她用长15cm,内径1.2mm的18GPTC穿刺针精准刺入出血点,护士将止血海绵裁剪成宽0.1cm、长1cm小条,快速揉搓成细线状,填塞至PTC穿刺针尾端,并快速精准推至靶点。持续近百次的不懈努力,遇血液后迅速膨胀的止血海绵终于成功控制了险情。从针管涌出的不再是鲜红的血液,而是注入的生理盐水,出血终于被控制住了!伴随生命监测仪器平稳的滴答声,患者说出“我好多了”,这声音如此悦耳动人!张女士的疼痛得到缓解,生命体征趋于平稳,血色素快速下降得以逆转。

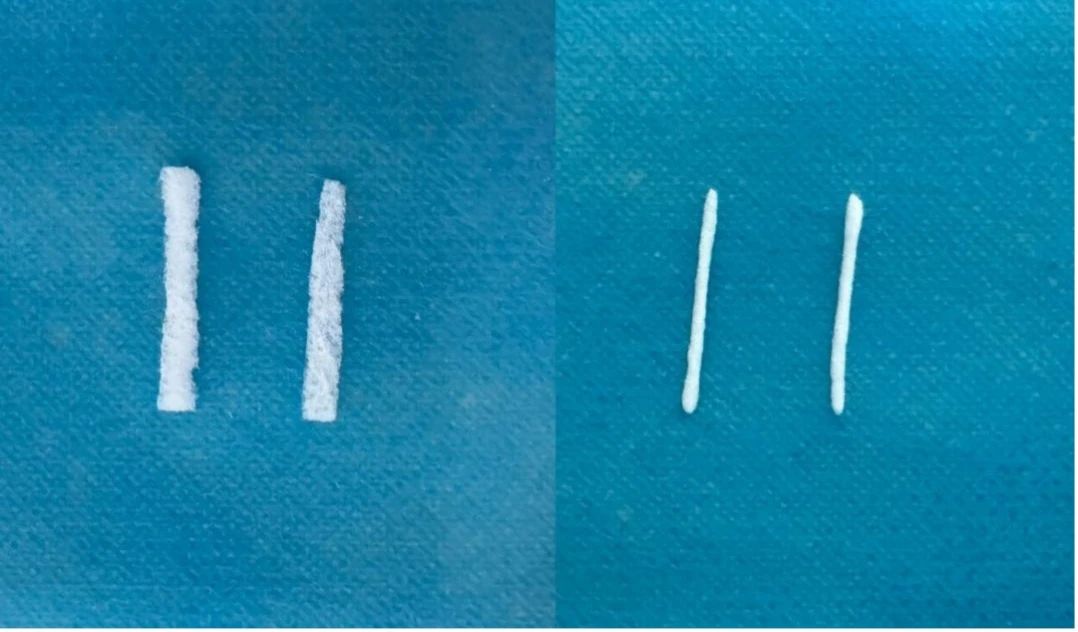

救命的止血海绵,其与血液接触后,体积膨大,起到压迫止血的作用

将止血海绵裁剪成细条,揉搓成细线

将止血海绵通过细长的空芯针精准送至出血部位

反复扫查:不放过任何漏洞,直至险情完全排除

尽管危情解除,张主任仍未放松,再次进行超声造影仔细扫查,又发现一条较为细小的动脉血管与血肿相连。团队再次行动,应用凝血酶散及止血海绵精准封堵加固。再次经过90分钟严密观察,确认出血完全控制,此时血色素从73g/L升至80g/L,患者生命体征平稳,终于转危为安。在场的肝胆胰外科二部司爽副主任医师、手术麻醉科赵晶主任团队、放射诊断科胡立斌副主任医师团队,大家都松了一口气。患者随后转入重症监护室,经过严密监护,床旁超声不间断随访,患者血肿逐渐吸收,腹腔大量出血逐渐吸收减少。终于在第三天,患者安全转出重症监护室,正式转危为安。

技术引领:微创介入创造生命奇迹

本次救治是中日友好医院多学科协作的经典案例,超声医学科的介入小组有担当、敢负责、行动迅速,技术精湛,是打赢这场战役的关键;肝胆胰外科二部、手术麻醉科、放射诊断科介入团队协同作战,同步响应应急预案,成为超声介入小组突围的坚强支撑。在这次高效率、高难度的抢救中,超声造影实时引导、止血材料创新应用,止血流程的标准化操作,成为扭转险情的关键经验。超声医学科日常定期进行规范化培训,全院多学科介入团队多次实战配合,锻炼出一支战斗力强、配合默契、人文素养过硬的临床救治团队,做好守护患者生命的战斗堡垒。